Tengo a un perro pulgoso que se ríe nervioso. Tengo a un bebé que me guiña el ojo. Tengo a un señor que arroja un árbol de navidad, muy aparatosamente, contra una señora. Tengo a una abuela que se bebe un chupito de Jägermeister. Tengo a un chimpancé que toca al piano, muy teatralmente, música dramática. Tengo a John Rambo dando felicitaciones y a Vladimir Putin muy cabreado. Tengo a un loro histérico y a Santiago Abascal vestido de faraón. Tengo a Pablo Iglesias diciendo “No lo digo yo, lo dice la Constitución”, y tengo a un Teletubbie tirado en una acera consumiendo estupefacientes. Que gran época para estar vivo.

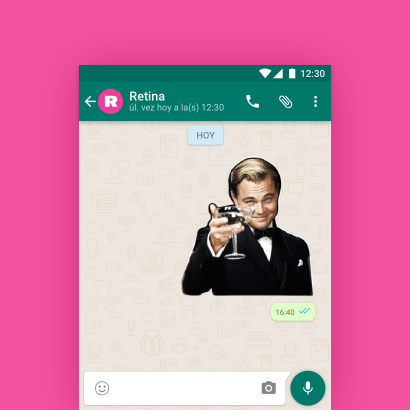

Los stickers de WhatsApp son un cachondeo, me encantan los stickers de WhatsApp, los uso todo el rato y creo que eso me hace ser mejor persona. No entiendo por qué no se habla más de los stickers de WhatsApp. Si los emojis, con sus caras sonrientes, sus alegres flamencas y sus sirenos oceánicos, supusieron una revolución en la comunicación entre humanos, los stickers, a mi juicio, han ido mucho más allá. La fiebre comenzó en Japón hace unos años, así que la ya indispensable aplicación de mensajería de color verde se unió a la fiesta lanzando sus propios stickers en 2018. Eran un poco sosos, lo siguen siendo: tazas con expresiones humanas rodeadas de corazoncitos, cosas de esas. Ignoro cómo se pudo tener esa idea. Nadie usa esos stickers oficiales, porque se pueden usar otros.

Así que la magia de los stickers (pegatinas, en castellano), de mayor tamaño y versatilidad que los emojis, es que cualquier persona o institución puede crearlos, al contrario que los emojis, que nos vienen impuestos por el Consorcio Unicode, que los estandariza. Las pegatinas son, en cambio, del pueblo. Digamos que el sticker es la mezcla perfecta entre el emoji y el meme: del primero toma la síntesis comunicativa en forma de pequeña imagen, del segundo la creatividad popular. En estas pegatinas abunda el humor absurdo, a veces enfermo, también privado, que se da el mundo digital. Somos millones de personas en el mundo las que podemos crear nuestras propias pegatinas y esa inteligencia colectiva hace lo que mejor sabe hacer la mente humana cuando trabaja en equipo: el tonto.

El sticker, además de delirio, tiene una fuerte carga poética. No quiero decir que las pegatinas sean como el rumor del viento cuando pasa entre las ramas del viejo sauce, sino que permiten la comunicación metafórica. Lo dijo la empresa WhatsApp cuando los lanzó: “Los stickers pueden ayudarte a expresar tus sentimientos cuando las palabras no son suficientes”. Es decir, sirven para comunicar lo que no se puede decir de otra manera, lo que es una definición habitual de la poesía y sus metáforas. Al fin y al cabo, comunicarse a través de este tipo de símbolos no es tan raro: fíjense en los jeroglíficos egipcios o los ideogramas chinos. En la película La llegada, de Denis Villeneuve, unos alienígenas arriban a la Tierra y lo más complicado es aprender a descifrar su forma de comunicación, que consiste, precisamente, en unas extrañas formas, una especie de emojis o stickers interestelares.

A veces me enzarzo con amigos, vía mensajería, en competiciones informales a ver quién saca el mejor sticker, porque el sticker también tiene mucho que ver con el coleccionismo: no todo el mundo tiene los mismos y hay que tener un amplio capital social para conseguirlos. Otras veces me paso un buen rato buscando el sticker adecuado para resultar ingenioso o tierno. Cuando una persona me manda un sticker de Stalin mandándome al Gulag, mi concepción de esa persona crece, la valoro más. La pegatina engrasa con éxito las relaciones sociales y nos hace más felices: es el camino hacia un mundo mejor, en mitad de las procelosas aguas de la Red.

Tengo más: Un hada madrina que dice que está noche seré penetrado. Un bakala bailando histriónicamente. Una Barbie que dice: “A tomar por culo”. Chuck Norris me amenaza con hacer explotar el smartphone. El Dr. House con cara de susto. El Monstruo de las Galletas comiendo galletas con fruición. Y tengo a otro chimpancé, este vestido de traje y encendiéndose un cigarrillo, que habla por teléfono y dice “Laura, cancela todas mis citas: voy a DROGARME”.

Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.