Tienes que aprender a levantarte de la mesa cuando ya no se sirve amor

Nina Simone

Suena el despertador en la pantalla del móvil. Legañoso, apagas el estridente sonido que ya asocias subconscientemente al malestar de la violación de los sueños. De las pesadillas, te despiertas sin alarma. Incorporas el pecho. Desgastas el rabillo del ojo con el dorso de la mano. Estás solo. El lado izquierdo caliente porque te rebozas de un lado al otro del colchón con la esperanza de chocar con algo que te necesite, que necesites tú. Sientes ese saco de amargura en la espalda y pescas el móvil de un gesto. Miras WhatsApp y Twitter… ningún aperitivo de compañía al despertar. No sabes por qué deberías esperar alguno, son las siete y media de la mañana, pero así es. Tu primera ex te dejó porque, aun queriéndote, quería exprimir la libertad de oportunidades que le brindaba el mundo. La segunda porque, aun queriéndote, temía alumbrar un compromiso que la expusiese al dolor. Deslizas, un segundo después de esa revelación, el dedo por la pantalla del teléfono y alcanzas la carpeta de las ilusiones. Tinder y Bumble, tal vez, salven esa sensación de derrota humana, de tipo más triste del mundo, que se agarra a tu nuca como una garrapata. Niente, na de na… Las expectativas malogradas, el chasco como un chaparrón de mierda, te hace pensar que aquí hay cosas que no funcionan y que, tarde o temprano, van a cambiar.

Tinder, Bumble, Badoo, etc., son el heredero insolente y avaro de las agencias matrimoniales. Mientras estas se vanagloriaban de ser salvoconductos a la estabilidad, las nuevas versiones se saben destinadas al fracaso, más allá de la satisfacción, porque son conscientes de que el amor duradero es mucho menos rentable que su abandono recurrente. Otras como, por ejemplo, Meetic, intentan presentarse como una mímesis digital de esas agencias. Pero, de poco sirve solucionar el síntoma si persiste la enfermedad. Aunque el objetivo inicial de los exploradores del amor sea construir un núcleo familiar castizo y de buena planta, no son ajenos a los estímulos que los rodean y, lejos de esforzarse por entender defectos y desilusiones, se propondrán sustituir a su portador por una versión más afín. ¡Cucú! Sorpresa, ¡no existe una puta versión idílica de la pareja soñada! Ser exigente, como reclama Meetic, está bien, pero no puede infectar toda potencialidad refugiándose uno en la eterna posibilidad de algo mejor. ¡Zassh! Se cierra el cepo. Funcionó la trampa. Ya sea con Tinder, sometido a la expectativa del fracaso, o en Meetic, inerme a la presión de la libertad de oportunidades, los amantes posmodernos parecen condenados a desarrollar nuevas formas profundas de soledad. Eso, o los ejercicios de la ternura y la honda comprensión mutua se evaporan, poco a poco, siendo sustituidos por nuevas formas de pulsión libidinal que permitan -seguramente desde la farmacología- mantener las expectativas de una gimnasia pasional; individual y autosuficiente, hasta la muerte.

Y es que el empoderamiento de la sobreocupación nos obliga a estar alejados de la pausa. Se extralimita el uso del carpe díem, cuando el sentimiento se alimenta con paciencia, con la templanza de la insatisfacción controlada y la autogestión meditada de las emociones. Se debe vivir más allá del instante y el impulso para no caer en una visión soporífera de la cotidianidad. Si la tecnología resuelve con religiosa facilidad los problemas, enfrentarse a ellos sin dispositivos se convierte en una quimera, en algo inviable. Ya parece imposible moverse por una ciudad sin Google Maps y, no tardando mucho, buscar con quien compartir sexo, o amor, sin una aplicación será como vestir capa; un exotismo caduco. Gangrenadas así las venas del compromiso será difícil para muchos encontrar con quien construir una vida compartida.

Proyectando la mirada en Japón, pues todo apunta a que la inspiración cultural que se avecina abandonará los Estados Unidos y Occidente para recrearse en la idiosincrasia nipona, reemplazar la pareja orgánica por una interespecie técnico/humana será un sustituto eficaz. Akihiko Kondo ya contrajo matrimonio en 2018 con Miko Hatsune -un holograma- y aseguró sentirse feliz. Su amor alcanzó cotas tan elevadas como para llorar su ‘viudedad’, pues Hatsune fue sometida a una actualización y, aunque la empresa le ofreció cambiar el holograma (la imagen tridimensional concreta con la que se casó) Kondo sintió que traicionaba su memoria, su compromiso, el sentimiento depositado en su amor fictosexual. No es nueva esta capacidad de construir impulsos emocionales, incluso libidinales, hacia objetos. La agalmatofilia, sentir deseo sexual hacia una estatua, muñeco, etc., ha sido una constante en la historia humana. Desde la adoración de los ídolos paganos hasta La máquina de follar de Charles Bukowski, el calentón de la inexpresión y la certeza de encomendarse a algo sin vida, sin poder de decisión, ha dominado la frágil autoestima de los seres solitarios. Necrófilos arrepentidos, su evolución y multiplicación, en la Era digital, es prueba de la licuefacción nihilista de la fe. Se han abandonado los corintios bíblicos cuando Juan dijo: «guárdense de los ídolos». Ahora, toda adoración pasa por el culto a la representación. La dictadura de los sucedáneos se encarna en encomendarse ciegamente, casi como doblegados a los dictados de un cromosoma, a todo aquello que se resuelve fácilmente; no habiendo nada más sencillo que arrodillarse frente al pubis de la inmediatez selectiva de lo digital. La materia emocional humana muta así negando su postración al afecto, impidiéndole crecer fuerte frente a la cosmología de posibilidades que se le presentan, y que lo incitan a abandonarlo todo al mínimo impulso de distracción. El sistema publicitario-emocional nos sigue vendiendo, no obstante, un amor eterno porque es fuente inagotable de esperanzas. Aunque, al mismo tiempo, nos facilite todas las herramientas para ser incapaces de desarrollar el arte de amar, que es el arte de la paciencia y la terneza.

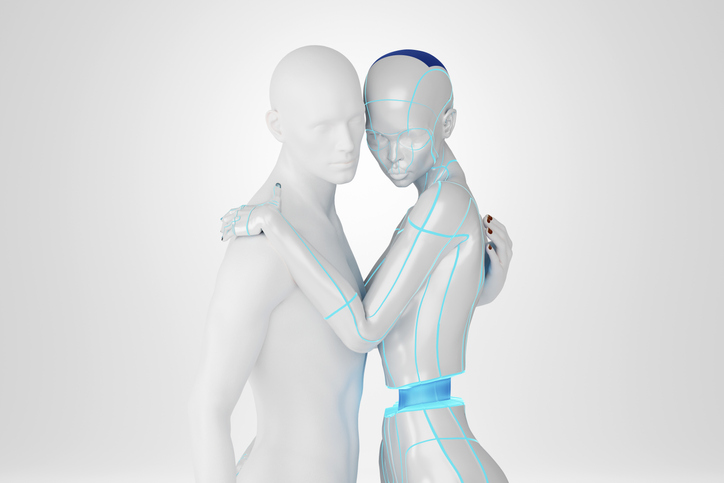

Porque el amor necesita morir para renacer fuerte y nuevo. Un amor que no se extingue, que no muta, no es amor. Es sólo un espejismo encadenado a la ilusión de algo inagotable. La vida se reduce en asumir que todo se va haciendo más difícil con el tiempo y que la pasión, casi como un artefacto artificial, tiene poco que hacer contra el capricho del cariño. Y, volviendo a esa desafección humana del deber y el esfuerzo, si con las décadas los robots logran emular el compromiso de la ternura, será mejor dejarse abrazar por sus miembros inorgánicos que abandonarse a la fría mecanicidad de las relaciones efímeras.

Auguste Compte decía que, «los efectos de la familia contribuyen a la elevación moral del individuo». Las condiciones acumulativas y sucedáneas amenazan con una atomización total que desvirtúe el placer de la intimidad y la responsabilidad familiar. De poder ese sosiego, en un mundo incapaz de fidelizar con nada, darse al abrigo de las máquinas a falta de humanos, bienvenidas sean. En lo que respecta al amor no importan los medios, sólo el fin. Para Frederic Beigbeder, «el amor es un combate perdido de antemano. Uno ama y después deja de amar», y puede que sea porque no se dan las condiciones de empeño necesarias para impedir el suicidio definitivo, no sólo su amenaza, del amor. En una vida individualista e insolente, que ya se pretende de antemano más importante que cualquiera, las circunstancias para entregarse a la violencia de amar son escurridizas, como un cerdo vietnamita untado en aceite. Visto así, una máquina, una IA dotada de caprichosa autonomía que sea capaz de sacrificarla por el bienestar contrario, estaría mucho más capacitada para el ejercicio consciente del amor y el pacto de la ternura. Asumiendo su individualidad y la de su amante cárnico, el no-humano podría ser uno, sin por ello anteponerse a la soberbia magia de la unidad, a la resplandeciente consistencia de las dos espaldas siamesas dispuestas antes a luchar por el nos, que por el yo. Se evita así caer en un mar de relaciones vagamente indefinidas y en la trampa de creer que, si existe la oportunidad, el espíritu de superación, hay que aferrarse a él y explotar la ocasión como si no hubiese un mañana. Un amor, como el de un perro o una máquina, sin reservas, críticas, interpretaciones dominadas por las circunstancias, ni actualizaciones vitales repentinas, una cosa pura y de confianza total, es la mayor de las certezas. No por nada, la incertidumbre es la soga de la libertad. E incluso si el amor, bilateral o multilateral, pero mutuo, nace por una matriz artificial, ya será mejor que su total corrupción en el individuo tecno-feudalista. El opio de la pareja, el subidón de endorfinas de la tierna comprensión, se impone como un futuro más deseable que la revolución popular de la soledad. Incluso si la feniletilamina nace de una falsa compañía, de un amor de hierro y chispas, será más deseable que la tristeza crónica y la marginación en las sociedades del tercer milenio.

Resuena de fondo, sin embargo, el eco de la vieja voz de T. S. Eliot, en Asesinato en la Catedral, recordando cómo: «el mayor pecado es hacer lo correcto por la razón equivocada». La membrana que separa nutrir la humanidad con la tecnología, de acabar definitivamente con ella, es muy frágil. Resulta difícil saber si la creciente desafección en el capitalismo tardío se debe a la tecnología o simplemente la usa. Sea como fuere, nos adentramos en pantanos sociales donde la inhumanidad financiada por nuestro progreso puede revelar el problema en la solución. Viviendo, como dice Alberto Santamaría, el «estado de putrefacción del neoliberalismo», puede que la tecnología salve el amor o, al menos, una concepción más romántica e idealizada de este; necesaria, aunque sólo sea, para rebelarse contra ella. También puede relegar a la fiscalización más mecánica y ausente la esperanza del deseo, del placer y de la sensualidad del cariño certero, convirtiéndonos así en esas sociedades superiores de la ciencia ficción que, curiosamente, todas comparten una cosa; la anorexia del sentimiento.

Sea como fuere, en los albores de una nueva relación con la tecnología, parece que los hippies tenían razón: «hay que hacer el amor y no la guerra». Pero, en la batalla por no perder la humanidad emocional de nuestra especie, para seguir siendo débiles y frágiles, violentos y fuertes, conscientes del valor de la fe en la confianza y el cariño mutuos, más que hacer el amor y no la guerra, debemos hacer una guerra por el amor.

Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.