El encuadre es potente: juventud, fe y modernidad en una liturgia clásica con realización televisiva global. No es un gesto menor; es una declaración narrativa de época. El Vaticano sabe que el relato importa y que, en 2025, la estética también catequiza.

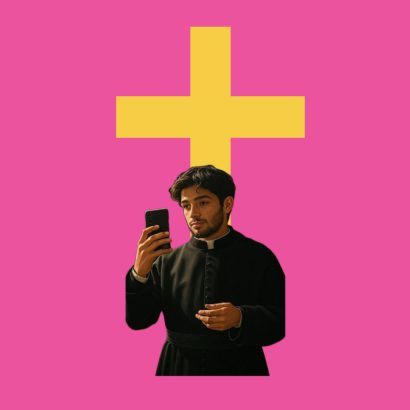

Mientras Roma hacía teología con símbolos, España aportó su parábola doméstica. Pablo Garna, modelo e influencer con más de seiscientos mil seguidores, anunció que deja Instagram para entrar en el seminario. Nada de lágrimas en HD ni merch de despedida: un vídeo sobrio, alguna entrevista y una frase que funciona como antídoto contra la ansiedad performativa: “en unas semanas empiezo el proceso, cierro lo pendiente y me voy a estudiar, rezar y obedecer”. Lo que busca no es un nuevo nicho de audiencia sino una vida con sentido y límites. En un ecosistema que confunde relevancia con ruido la renuncia suena escandalosamente libre.

Juntas, estas dos escenas -la plaza y el vídeo- son el cuadro clínico de lo que Gilles Kepel bautizó hace tres décadas como la revancha de Dios: no el regreso carnavalesco del incienso, sino la repolitización de lo religioso tras el agotamiento de ciertas promesas seculares. La fe vuelve al centro no porque hayamos desinventado la ciencia, sino porque el vacío de sentido se ha hecho insoportable y la maquinaria de la atención convierte cada día en un concurso de espejos. Un santo nativo digital y un influencer que se marcha al seminario son, a su modo, dos respuestas a la misma pregunta: ¿quién nos protege del algoritmo cuando el algoritmo vive dentro?

Acutis no es un logo juvenil; es un método. Usó Internet como medio -no como fin- para narrar la Eucaristía a su generación: levantó una web que catalogaba milagros eucarísticos, hizo apostolado con la naturalidad de quien combina PlayStation y adoración. Murió de leucemia fulminante.

La Iglesia ha reconocido dos milagros a su intercesión: la curación de un niño con páncreas anular en Brasil (2013), que abrió la puerta a la beatificación, y la recuperación -clínicamente inesperada- de Valeria Valverde, una universitaria costarricense que se golpeó la cabeza en Florencia en 2022 y empezó a mejorar tras las oraciones de su madre en la tumba de Carlo, en Asís. Con el decreto del 23 de mayo de 2024, el camino quedó listo; hoy se consumó la canonización, presidida por Leo XIV. El símbolo es transparente: santidad en vaqueros, tecnología al servicio del sacramento y un altavoz global que por una vez no grita para venderte nada. God Bless.

Garna, en espejo, representa la desmonetización de la visibilidad. No huye de la fama por moralismo, sino del régimen de disponibilidad total que vuelve la vida un KPI. Lo ha explicado con serenidad: seguirá activo unos días por contratos firmados y, después, silencio relativo: estudio, comunidad, obediencia. Más que plot twist místico, es una enmienda a la cultura del rendimiento identitario. Porque si cada gesto se monetiza -likes hoy, ansiedad mañana-, quizá la decisión más subversiva sea dejar de cotizar en el mercado del yo. Y sí, hay riesgo de postureo pío, como en todo anuncio público; pero hay también una intuición generacional que merece respeto: pertenecer puede ser más emancipador que exhibirse.

Para leer este momento sin caer en la caricatura hace falta teoría con colmillo. José Casanova lo llamó desprivatización: la religión sale de lo íntimo y vuelve a disputar espacios en la conversación pública. No significa imponer catecismos; significa pedir voz y reglas en el ágora. Jürgen Habermas recordó que una sociedad pos-secular exige reciprocidad: creyentes que traduzcan sus convicciones a lenguajes compartidos y no creyentes que reconozcan el valor cognitivo de ciertos argumentos religiosos cuando llegan como razones accesibles para todos.

Dicho simple: en la esfera pública hablamos un idioma común; a los creyentes les toca traducir sus motivos religiosos a razones discutibles por cualquiera -derechos, datos, efectos- y a los no creyentes, reconocer esos argumentos cuando están traducidos, sin despacharlos por su origen. Eso es la sociedad pos-secular: reciprocidad y reglas compartidas, no privilegios ni vetos.

Además, observamos que esta vuelta de la fe ya no está enraizada. Es una fe individualizada y global, desacoplada de culturas locales, que circula con la lógica de las redes -para bien y para mal-. Ahí encaja un santo en zapatillas que inspira en Manila y Madrid, y también encaja un creador granadino que decide que su biografía no es un feed infinito. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Hakuna: nacidos al calor de la JMJ de Río 2013 y definidos como “familia eucarística”, combinan Horas Santas semanales con un brazo pop que llena el WiZink (más de 15.000 personas) y convierte Cibeles en un coro de 85.000 voces; exportan el formato a más de veinte países y acumulan cientos de miles de oyentes en Spotify. Evangelización plug-and-play: liturgia, guitarras y una logística replicable con precisión de start-up.

La Iglesia, conviene decirlo, camina por la cuerda floja. Si se convirtiera la santidad en marca como si fuera una start-up, se vaciaría de aura; si hablase como en 1890, la juventud bostezaría. Con Acutis ha encontrado el tono: relato sin marketing, proximidad sin banalidad. La homilía de Leo XIV insistió en la idea de “hacer de la vida una obra maestra”: no es eslogan, es un imperativo moral con estética sobria y ambición comunitaria.

Queridos amigos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra.

Papa Leo XIV, 7 de septiembre de 2025

Si la institución decide tratarlo como un influencer más -tour de merch, sponsors y subtítulos fluorescentes-, habrá perdido la oportunidad histórica de mostrar algo distinto del mundo que critica. De momento, el timing (primera canonización del nuevo pontificado) y la coreografía del siete de septiembre sugieren que han entendido la diferencia.

Políticamente, el cuadro incomoda -y por eso es útil-. A la democracia le sobran takes y le faltan instituciones que devuelvan tiempo, pertenencia y criterio. Cuando la esfera pública se contrae a trending topics y la conversación se mide en segundos, prosperan las ofertas identitarias de alto octanaje emocional (religiosas, nacionales, tribales, da igual) que prometen claridad donde solo hay complejidad. En ese paisaje, una Iglesia que propone reglas, ritos y relato compite con ventaja. Y un influencer que renuncia a la exhibición compulsiva para abrazar un itinerario vocacional dispara una pregunta incómoda: ¿y si la libertad no era elegir mil veces al día, sino elegir una vez y sostenerlo?

Esto no convierte a la religión en heroína civilizatoria ni a las plataformas en villanas unidimensionales. Precisemos. Si la fe circula en redes, deben aplicarle estándares de transparencia, moderación y trazabilidad: quién paga, por qué veo esto, cómo se corrige un daño. Lo pedimos para TikTok; también vale para canales parroquiales. Si la Iglesia quiere presencia pública, traducción y no discriminación: razones compartibles, sin privilegios ni atajos. Si los medios quieren cubrir lo espiritual sin convertirlo en caricatura, criterio editorial: rigor, contexto, y nada de clickbait místico. De lo contrario, fabricaremos una espiritualidad de consumo rápido: dopamina hoy, cinismo mañana.

Volvamos al caso Acutis, que ya tiene -literalmente- cuerpo de leyenda. Nació en Londres (1991), creció en Milán, jugaba al fútbol, editaba vídeos familiares, practicaba caridad con discreción. Tras su beatificación en 2020, el segundo milagro (2022) quedó documentado por el Dicasterio para las Causas de los Santos; Francisco firmó en 2024 el decreto que abrió la vía a la canonización; hoy Leo XIV la ha presidido. No hay branding que supere esta secuencia: biografía reconocible, virtudes clásicas, milagros verificados, y una devoción que llenó Asís de chicos que visten como él y rezan como su abuela. El equilibrio funciona porque no vende atajos: tecnología como herramienta, vida como obra.

Y Garna. Podría haber exprimido su nicho católico, publicar un libro de autoayuda con prólogo del algoritmo y vivir de ser “el que se fue”. Eligió lo contrario: irse de verdad. Entrevistas justas, despedida limpia, y a la cola del seminario. Lo noticioso no es la sotana futura, sino la crítica práctica a la industria de la atención: si tu día depende de métricas, al final tu identidad depende de ellas. Cambiar métricas por reglas y comunidad no es una huida de la modernidad; es una apuesta por una modernidad habitable. A la política le vendría bien aprender el truco.

De todo esto se derivan dos lecciones. Primero: lo valioso no siempre es medible. Una misa multitudinaria o una decisión vocacional no valen por sus reproducciones, sino por su capacidad de producir vínculos duraderos. Segundo: la métrica no legitima por sí sola. Si la conversación pública se conserva a base de picos de adrenalina, acabará perdiendo lo único que la legitima: confianza. La revancha de Dios no es un retroceso cultural; es el recordatorio de que sin instituciones que cuiden el tiempo y la pertenencia, la democracia se queda sin alma.

Lo relevante, mirando hacia delante, no es si habrá más “santos jóvenes” o más “influencers que se van”, sino si seremos capaces de construir un ecosistema de la atención y un espacio público donde la verdad, la bondad y la belleza compitan con opciones reales de ganar bajo reglas comunes: derechos por delante del fervor, evidencia por delante del carisma y rendición de cuentas para todas las instituciones, incluida la Iglesia.

Las plazas llenas no absuelven a nadie: sin transparencia, límites y reparación a las víctimas, lo religioso es propaganda (y lo laico, también). Si asentamos ese terreno compartido, la próxima vez que la plaza se llene o que un creador rompa con su avatar no diremos “qué raro”, diremos “tenía sentido”. Y, con un poco de suerte, habremos dejado de confundir brillo con luz y estética con ética. Bendiciones.