Uno de los discursos que resurgen con más fuerza -disfrazado de análisis sofisticado, pero con la misma lógica antigua- es la idea de que la automatización nos “liberará” de tareas repetitivas. Qué palabra tan engañosa, “liberar”. Suena a promesa de progreso cuando, en realidad, describe una expulsión silenciosa. No es casual: ocho de cada diez mujeres en el mercado laboral estadounidense trabajan en ocupaciones donde entre un 25% y un 50% de las tareas ya son automatizables. Es decir, la automatización no “libera”: desplaza primero allí donde las mujeres han sostenido históricamente sectores enteros.

La imagen más habitual (pero no por eso menos brutal) de este desplazamiento está en los campos de té de Kericho, en Kenia. Durante décadas, miles de mujeres recolectaron hojas de té a mano. Luego llegó la mecanización: una sola máquina sustituye a más de cien trabajadoras. Más de 30.000 mujeres han perdido su empleo en cinco años. La desesperación llevó incluso a incendiar máquinas cosechadoras valoradas en más de un millón de dólares. No era una batalla contra la tecnología: era una batalla contra la invisibilidad, contra la idea de que la eficiencia justifica cualquier daño humano. Kenia no es una excepción, sino un patrón. Los trabajos manuales desaparecen primero; los que sobreviven siguen teniendo dueño.

La evidencia del desplazamiento no hace falta buscarla lejos: ocurre cada vez que la automatización entra en sectores profundamente feminizados. Da igual el país o la industria. Allí donde el trabajo se consideraba “rutinario”, “manual” o “prescindible”, ese trabajo era mayoritariamente de mujeres. Y cuando llega la máquina, nosotras somos siempre las primeras en desaparecer del mapa laboral y las últimas en entrar en los puestos que sobreviven: supervisión, calibración, operación técnica. Una escalera profesional que, en demasiadas ocasiones, sigue reservada a perfiles masculinos.

Esta es la paradoja del futuro del trabajo: las mujeres pierden primero los empleos que la automatización elimina y entran más tarde en los empleos que la automatización crea. No es mala suerte: es un diseño estructural. Tienen 1,5 veces más probabilidades que los hombres de verse obligadas a cambiar de ocupación de aquí a 2030, pero acceden en mucha menor proporción a las nuevas funciones de mayor responsabilidad tecnológica. El mismo guión de siempre, ahora escrito en sintaxis de inteligencia artificial. No es solo un cambio tecnológico: es una reorganización silenciosa del valor.

Y a este sesgo de género se suma otro: la brecha digital por edad. En España, las diferencias de uso digital entre hombres y mujeres se agrandan a partir de los 55 años y se convierten en un abismo a partir de los 74. El sistema lo traduce en “falta de adaptación individual”, cuando en realidad es el resultado de décadas de socialización desigual. Pero cuando la empleabilidad depende de herramientas que cambian cada seis meses, estas diferencias se traducen en decisiones de recursos humanos disfrazadas de neutralidad técnica.

En paralelo, la situación de los jóvenes condensa otra contradicción estructural. Se les exige dominar herramientas digitales, idiomas, creatividad, análisis de datos, resiliencia emocional… pero se les ofrece una vida laboral suspendida entre becas eternas y salarios de entrada congelados desde hace más de una década. En este contexto, la IA no amenaza sus empleos; amenaza su capacidad de construir una vida. Son reemplazables por diseño, como si la productividad dependiera de su provisionalidad permanente.

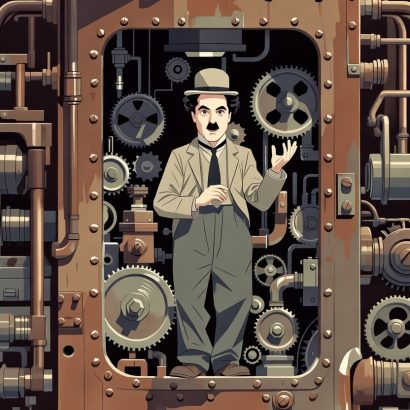

Esta lógica convierte la automatización en una herramienta de gobierno. No señala únicamente qué tareas pueden hacer las máquinas, sino qué cuerpos se consideran prescindibles. Y esa decisión -al contrario de lo que algunos discursos sugieren- dista mucho de ser una cuestión técnica. Lo que hoy llamamos “optimizar” es, en demasiados casos, una forma elegante de externalizar precariedad, de desplazar riesgos hacia abajo y beneficios hacia arriba.

Hubo un momento en el que decidimos que no todo lo técnicamente posible debía hacerse. Tras la oveja Dolly, la clonación humana quedó fuera de los límites aceptables. La automatización, sin embargo, avanza ajena a cualquier filtro: como si la eficiencia fuera una coartada universal. Y como si quienes pagan el precio no contaran lo suficiente como para detenerla.

La narrativa dominante insiste en que no pasa nada por automatizar porque siempre habrá nuevos empleos. Y es cierto: cada revolución tecnológica los ha generado. Pero, ¿queremos reducir este debate al próximo empleo que tendremos? La vida es mucho más que eso. Y con el desarrollo tecnológico deberíamos aspirar a eso. Pero ese no es el relato que se impone. Lo que queda fuera de foco es quién accede a esos nuevos empleos. Las mujeres lo hacen en mucha menor proporción, especialmente en los puestos que concentran supervisión tecnológica, manejo de datos y capacidad de decisión. Así, las industrias automatizadas no corrigen las desigualdades de las industrias manuales: las replican, solo que con sesgos más difíciles de detectar. Es importante recordar: el algoritmo no se inventa nada; lo aprende.

Lo que emerge de todo esto no es un futuro inevitable, sino un futuro en disputa. Un modelo que, si no se interviene, consolidará una nueva clase laboral global: mujeres pobres expulsadas de empleos manuales, jóvenes sobrecualificados atrapados en sueldos precarios, trabajadores mayores relegados por una brecha digital estructural. Un mundo donde las oportunidades tecnológicas existen, sí, pero no se distribuyen. Donde la automatización no libera tiempo, sino que libera a las empresas de responsabilidades laborales.

De ahí la urgencia de plantear preguntas incómodas: ¿qué desigualdades estamos automatizando con apariencia de progreso? ¿Quién decide qué trabajos se protegen y cuáles se descartan sin escándalo? ¿Qué vidas merecen estabilidad y cuáles pueden ser reemplazadas sin duelo ni responsabilidad? ¿Quién controla las herramientas que van a redibujar el mapa laboral del futuro? Y, sobre todo, ¿quién controla -y quién controlará- la capacidad misma de procesar el mundo?

El trabajo nunca fue solo una relación laboral; siempre fue una cuestión de poder. La novedad es que hoy ese poder se ejerce a escala global y con sede en unas pocas torres de cristal del capitalismo tecnológico. La gobernanza del trabajo ya no pasa por ministerios ni convenios, sino por plataformas, códigos propietarios y consejos de administración que nadie ha elegido. Esta nueva ola de digitalización no moderniza. Reordena dependencias, profundiza asimetrías y fabrica vulnerabilidades nuevas.

La tecnología puede escribir el mañana, sí. Pero el sentido -la justicia, el reparto, la dignidad- sigue siendo cosa nuestra. Porque el verdadero riesgo no es que la IA piense por nosotros, sino que piense exactamente como quienes siempre han decidido por nosotros.