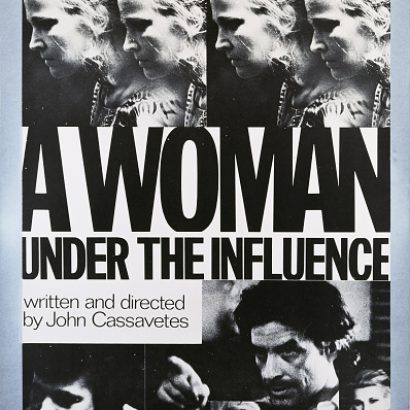

En 1974, John Cassavetes llevó a la gran pantalla A Woman Under the Influence (Una mujer bajo la influencia). La película, escrita por su director, aborda las idiosincrasias de Mabel, una ama de casa norteamericana, en su empeño por entrar en los cánones y normas sociales o, mejor dicho, en su imposibilidad de hacerlo. El papel de bendita beata, de correcta zalamera contenida y serena al que debe plegarse según los estándares de la época, es irreconciliable con su naturaleza díscola. A ratos descarrilada. O, mejor dicho, humana.

Las influencias exteriores a las que Mabel debe adecuarse son absolutamente artificiales. Psicológicamente crueles. Personalmente devastadoras, para una mujer involucrada en arrebatos desbocados y emotivos. Es la complacencia popular, y el espíritu asertivo de la época, lo que la machaca. Mabel parece haber sido maldecida con la iluminación suficiente como para renunciar al canon, y a la sumisión en la que se enmarcaría a la mujer en la sociedad estadounidense. El rechazo a esas determinaciones es lo que firma su condena.

Medio siglo después, la posición de la mujer ha mejorado susceptiblemente. La artificiosidad, sin embargo, de ciertas influencias no ha dejado de expandirse. Y ha hecho erupción una resiliencia pasiva frente a ellas, convirtiéndolas en ineluctables. Los cabreros de las redes sociales, aquellos que mejor consiguen pastorear a ese rebaño amorfo, absolutamente a merced de los estímulos, son hoy quienes dominan la influencia. O, al menos, una ramificación actualizada de la que ponía a Mabel en la picota de la inadaptación.

Las normas sociales siguen dictando hábitos de conducta y modas, y las corporaciones y el entramado nervioso del mercado agita la batuta con rasmia para indicar la senda que mejor le convenga. Pero todo ese magma diversificado y poderoso, goza hoy de unos negreros llamados influencers. Aventajados subalternos de los gerifaltes de las redes, que hacen crecer el sistema sin dirigirlo. Y, desde luego, con poco beneficio para quienes les rinden homenaje.

Sobran, a lo largo de la Historia, ejemplos particulares de malas influencias. 12 millones de alemanes en 1932 dan fe de ello, y unos cuantos chalados con el apellido Manson chorizado en 1969 o los cientos de bebe-lejía pro-Trump de 2020, también. Pero no he venido aquí a sacar la hemeroteca dramática. Los acontecimientos brutales indignan en términos generales y avivan una oposición abierta. En cambio, los influencers que más hay, y más facturan, son aquellos que se basan en frivolidades y entretenimientos plebeyos -parte importante con silbidos a la bragueta-, abdicando de la mínima reflexión. Son los que se lanzan desde la inmensa atalaya de su mediocridad para que todo el mundo los observe, y hacer del servilismo de los espectadores el chute de Botox en sus cuentas bancarias. Todo ello, claro, con el beneplácito de los anunciantes que sacan el confeti y los matasuegras con la cascada millonaria de miradas diarias a sus productos. Un anuncio de la Super Bowl diario a precio de outlet, vaya.

Es inútil decir que todos los mandos medios de este nuevo orden mundial carecen de psiquis o socarronería. Eso lo haría más fácil. Al que jode sin querer, se le puede convencer de dejar de hacerlo. Lejos de eso, creo que la mayoría saben del contenido idiotizante de su producción y no les tiembla la mano a la hora de diseminarlo. ¿No merece el camello que pasa droga mal cortada, a sabiendas, una inquina especial?

Contrariamente al sentido común, los influencers que se vuelcan en la cretinización de masas conscientes de su poder, y lo emplean despreocupadamente en producir adiciones por los cuerpos liposuccionados, los bikinis ligeros, las exhibiciones de opulencia obscena y un narcisismo zafio; hortera y vulgar, son lo más idolatrados. Y quizás esto diga menos de ellos, que se inflan los bolsillos, que de quienes salivan por su contenido.

Deberíamos, en consecuencia, entender este material audiovisual como una droga. Una sustancia muy adictiva que una vez catada se revela como un terrible opioide. Si con algo disfruta nuestro cerebro, estando el pobre pastel bregando cada día con su consciencia de ser, es con la anestesia. El contenido de absoluta precariedad mental de estos influencers es hoy la encarnación de la narcosis. Empana el cerebro con trallazos de satisfacción acelerada difíciles de rehuir. Lo cual me lleva a una comparación, tal vez algo ortopédica (¿acaso alguna no lo es?), con el fentanilo.

El fentanilo está dejando tras de sí auténticas marabuntas zombis en muchas ciudades del mundo. Tienta incluso hablar de un plan orquestado visto lo destructiva que es la droga. Lejos de siniestras especulaciones, el terror real está pudriendo cuerpos en mitad de las calles. Husmeando un poco, ¿quién parece más culpable en el consumo de esta sustancia? ¿Quién la toma? ¿Quién la pasa? ¿O quién la produce? Personalmente, me cuesta lanzar el dedo en dirección a los pobres diablos derrotados que caen, presos de la desesperación, en su abrazo químico. Se revela, digo yo, más justo cargar miradas de oprobio contra aquellos que la distribuyen, a sabiendas de sus efectos, y de quienes la crean con igual responsabilidad. Hagan ustedes el paralelismo…

Las consecuencias de chutarse fentanilo en vena son infinitamente más dramáticas que las de enfangarse en una adicción a las redes y vidas de los influencers, quede claro. Pero no es moco de pavo la de cotidianidades que capitulan con la angustia y la frustración a causa de estos traficantes de mamarrachadas. Eso, descontando el letargo abstraído encarnado, en este caso, por zombis reflejando sus impulsos en una mirada clavada a un haz de luz rectangular allá a donde vayan. Menuda estampa… Simula la triste victoria de la cultura de la muerte sobre la cultura de la vida.

Cuando pienso en millones de personas fanatizadas por muestras de una incultura silvana, que lo último que hace es ponerse a sí misma en cuestión, me pudre. España parecía un cuerpo despierto y en progreso, capaz de anacronizar, como diría F. Umbral, la falta de entendimiento y el hambre de violencia. Pese a esa buena planta, se está dando de bruces con una juventud que desea, por encima de cualquier profesión, la de estos aristócratas -con poco oficio y desmelenado beneficio- de la digitocracia actual. Señoritos y señoritas capitaneados por una verborrea aldeana de nuevo rico iletrado. Zutanos diseminando la influencia de la pobreza intelectual, suspendida bajo la fardona corona de zumbonas dotes físicas o monetarias. Características que pueden mantener, por cierto, gracias a la pasión que despierta su exhibicionismo en redes.

Dejarse llevar por las vidas de estos influencers es perder el tiempo. Babear por la actualización de sus vidas. Machacarse la autoestima frente a su maqueado escaparate de frivolidades, es parecido a una aguja, brusca y usada, deslizando en vena un opioide fatídico.

Lo admito, delegar en la responsabilidad individual crisis como estas me fatiga. No creo, por desgracia, que quede otra. Este es un cepo del que debe escapar cada uno. Y la palanca para deshacerse de influencias tan dañinas y mezquinas reside en alejarse de ellas prohibiéndolas colarse en tu vida. Adiestrando un poco el algoritmo. Añadiendo negativas a cada nueva publicación nacida en el seno de ese euforizante engaño. Es un paso sencillo y esperanzado. Quizás no fácil. Pero, sin duda, enriquecedor.

Seguramente el mayor riesgo sea acabar como la protagonista de la película de Cassavetes. Una mujer que, a pesar de la influencia que discurre a su alrededor, no se ciñe a ella. Desde fuera, un gesto empoderado. Desde dentro… bueno, vean la película. No se me haría raro que, por escribir esto, más de uno me quisiera llevar al lugar en el que acaba Mabel. A fin de cuentas, a nadie que consume una droga le gusta que le digan que lo acabará matando.

Sobre la firma

Periodista y escritor. Ha firmado columnas, artículos y reportajes para ‘The Objective’, ‘El Confidencial’, ‘Cultura Inquieta’, ‘El Periódico de Aragón’ y otros medios. Provocador desde la no ficción. Irreverente cuándo es necesario.