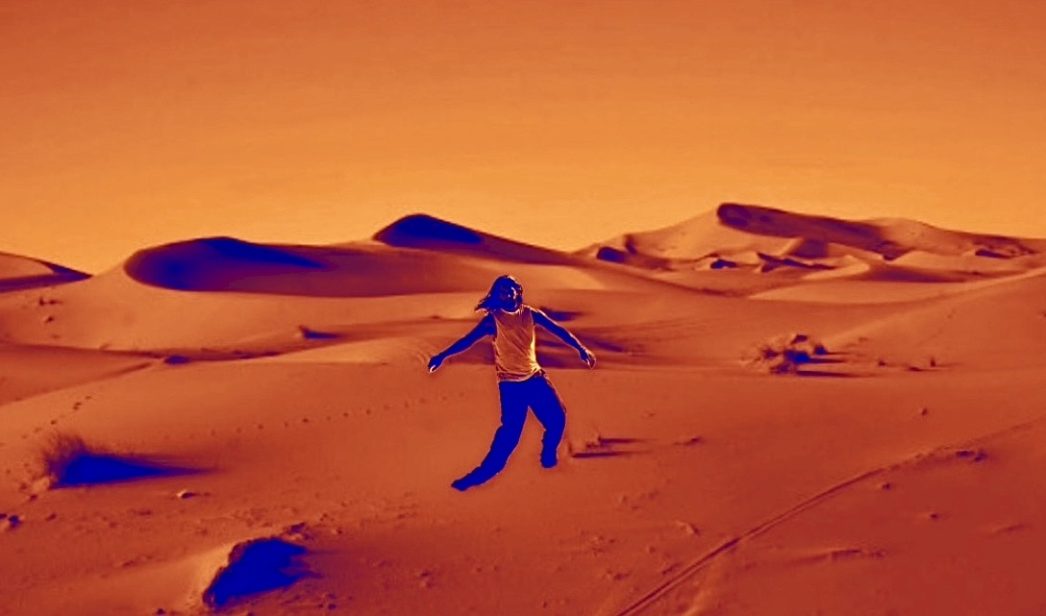

En la película Sirāt (Oliver Laxe, 2025), el desierto no es un paisaje. Es una experiencia moral. Un espacio sin respuestas, sin esperanza y sin comunidad real. Un lugar donde el silencio no abre ninguna escucha, sino que se limita a dar fe del sinsentido. El desierto de Sirāt no prueba: desgasta. No purifica: erosiona. No llama: deja caer.

Ese desierto es el espejo de una experiencia profundamente contemporánea: la de un mundo que ha perdido la capacidad de esperar algo del silencio. Cuando el ruido cesa, no acontece la revelación, sino el vacío.

Sin embargo, no todos los desiertos han sido vividos de ese modo. La tradición espiritual occidental —y en particular la experiencia de los primeros monasterios— ofrece una imagen radicalmente distinta. Para los monjes que, siguiendo a Benito de Nursia, se retiraron al desierto, ese espacio no era el lugar de la nada, sino el de la reconstrucción. No un ámbito de abandono, sino de re-ligación: de recomposición del yo, de búsqueda de sentido y de tejer comunidad.

La diferencia no es geográfica. Es existencial.

En Sirāt, los personajes avanzan, pero caminan hacia la nada. Se mueven, pero no se dirigen. Coinciden, pero no forman comunidad. El vínculo es provisional, frágil, funcional: se sostiene solo mientras dura el trayecto. No hay pasado compartido ni futuro con-prometido. Solo un presente que se alarga y se vacía en un horizonte donde todo se difumina.

El silencio que envuelve ese desierto es mutismo. Un callar que no espera palabra alguna. Sirāt diagnostica un síntoma cultural: cuando desaparece el ruido de fondo, no sabemos qué hacer con nosotros mismos.

Ese silencio posmoderno no transforma. No calma. No permite la interioridad. Es un silencio sin atención, sin escucha y, por tanto, sin posibilidad de gracia. El desierto de Sirāt no es un lugar donde algo acontece, sino donde no pasa nada, o, más exactamente, donde lo que pasa es la nada. No hay acontecimiento porque no hay expectativa. El tiempo no abre futuro, solo se prolonga. Los personajes de Sirāt entran en el desierto para para desaparecer, para ir borrándose lentamente. No viajan movidos por una esperanza, ni siquiera por una pregunta, sino por una inercia cansada que confunde el movimiento con la vida. Huyen del mundo, huyen de la vida misma, como quien ya no espera nada de ella y solo aguarda que esta termine. No se elige morir, pero tampoco se elige vivir. Simplemente se suspende la vida y se adopta la postura más extrema del nihilismo: esperar la muerte como único desenlace que todavía parece seguro. ¿Existe una tristeza más grande que esta?

Para los primeros monjes de nuestra tradición, en cambio, el desierto era justamente lo contrario. No se retiraban para huir del mundo, sino para volver a fundarlo. El silencio no era un vacío que había que soportar, sino un espacio que habitar.

La regla benedictina propone un silencio ritmado: trabajo, oración, descanso y palabra compartida. El desierto se convierte así en un lugar de recomposición: el yo recupera su unidad en algo mayor que sí mismo, el tiempo se ordena y vuelve a tener sentido, y la comunidad se hace posible. El desierto monástico no elimina la vida: la purifica. No destruye el vínculo: lo vuelve posible. Frente al silencio yermo del desierto posmoderno, el silencio benedictino es fertilidad.

Existen dos modos de habitar el silencio. En Sirāt, el desierto es abandono a la nada. En la tradición monástica, es condición de posibilidad del sentido.

En De dioses y hombres(Xavier Beauvois, 2010), el desierto es peligro, incertidumbre y amenaza. Pero también es lugar de la decisión ética. El desierto no elimina la responsabilidad sobre el mundo; la intensifica. Los monjes actúan y permanecen porque han aprendido a escuchar juntos un amor que les supera. Ese silencio no es vacío, sino comunión. En medio del riesgo, cuando la huida sería comprensible y la supervivencia una excusa legítima, los monjes eligen quedarse. Y en esa elección llena de fragilidad acontece una alegría casi imperceptible: la de una vida que no se guarda para sí misma, sino que se entrega para dar fecundar más grande que uno mismo. ¿Existe una alegría más grande que esta?

El sentido no se alcanza por acumulación, sino por donación. La vida no se cumple cuando se protege obsesivamente, sino cuando acepta desaparecer como posesión para reaparecer como fruto. No se trata de negarse, sino de trascenderse; no de sacrificarse por desprecio de sí, sino de abrirse a un sentido que no cabe en el propio yo. Solo entonces la existencia deja de girar sobre sí misma y entra en relación con un mundo que puede ser habitado, cuidado y transformado. Dar fruto es permitir que la propia vida tenga consecuencias, que toque a otros, que continúe más allá de uno mismo.

En El gran silencio (Philip Gröning, 2005), esa ausencia de ruido alcanza un grado casi insoportable para el espectador contemporáneo, , educado en la aceleración, la estimulación constante y la necesidad de que todo produzca algo. No produce nada. Y, sin embargo, no está vacío. Está densamente habitado. Habitado por gestos mínimos, por ritmos lentos, por cuerpos que trabajan, rezan y esperan juntos. Solo una cultura que ha identificado el sentido con el ruido puede confundir ese silencio con la nada. El silencio no funciona como una carencia que deba ser llenada, sino como una forma extrema de atención, una disposición radical a recibir. El silencio no es ausencia, sino atención extrema. El sentido no irrumpe en el estruendo, sino que se ofrece en la espera paciente. La gracia no se impone: acontece allí donde alguien ha aprendido a escuchar.

El problema que nos plantea Sirāt no es el desierto, sino la imposibilidad de la atención a la gracia. Anqué el mundo calle, pocos se atreven a escuchar. Nuestra época no puede evitar el desierto. El problema no es atravesarlo, sino cómo lo habitamos. Sirat nos muestra un modo posible: el del nihilismo agotado. Pero no es el único. El verdadero desafío contemporáneo no es llenar el silencio, sino aprender a distinguirlo del vacío.