Cierto verano de la primera década del siglo XXI en mi sórdido piso compartido alquilamos una habitación a dos universitarias argelinas que venían a hacer no sé qué cursos de filología hispánica en la Complutense. Por las tardes me dediqué a enseñarles la ciudad y el modo de vida español, tan diferente al de Argelia, ese país que está más allá de Mallorca, y cuando las llevé al supermercado, para que hicieran la compra, mostraron una mueca de horror.

- Pero, ¿dónde está la comida? – me preguntó una.

En aquel Carrefour se apilaban los envases de cartón y de plástico por doquier, con un hilo musical tirando a marchoso y un verdadero carnaval de luces y colores que competían brutalmente para llamar nuestra atención e incentivar nuestro deseo. Comida se veía poca, hasta las verduras y la carne venían envasadas con film de plástico y bandejas de porespán. Yo nunca había reparado en ello, porque vivimos acostumbrados a las cosas más extrañas. En Argelia estas jóvenes compraban en un mercado de abastos en el que, como en los mercados de abastos españoles, se ve la comida a simple vista y no va escondida en un derroche grandilocuente de packaging.

Entonces su actitud me pareció muy primitiva, porque mi grado de concienciación medioambiental no era como el actual; ahora lo que me parece delirante es la cantidad de materiales que utilizamos fugazmente para luego tirar a la basura. A veces tengo la sensación de que hay un chorro de materiales, sobre todo plásticos, que entran como un alud en mi casa y acaban ocupando gran espacio en la bolsa amarilla del reciclaje. Si no estoy al loro cada día saco grandes bolsas para reciclar al contenedor de enfrente, que está siempre completamente anegado por los plásticos del vecindario, muchos de los cuales son desechados después de dar un servicio corto y completamente prescindible.

El plástico surgió a mediados del s. XX como un material maravilloso. Primero la baquelita, obra de Leo Baekeland en 1907, permitió tener un material moldeable y resistente para un montón de utilidades (como los famosos teléfonos de baquelita). Con la Segunda Guerra Mundial llegó el despegue de los plásticos tal y como los conocemos. El ejército estadounidense trató en aquel conflicto de sustituir otros materiales como la madera o el metal por plásticos tremendamente baratos, duraderos, ligeros, flexibles y resistentes, extraordinarias virtudes que se acabaron convirtiendo en la causa de su proliferación y los problemas actuales. La industria petroquímica, que utilizaba algunos residuos del petróleo, como el etileno, para hacer plásticos (como el polietileno), se convirtió en un sector en auge. Aquellos plásticos fueron la materia prima de la ola de consumismo iniciada en aquella época y en la que todavía vamos montados hacia el desastre.

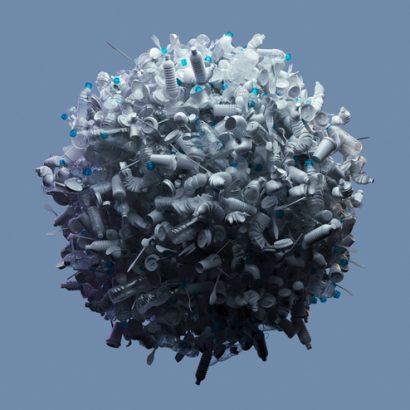

Aunque echemos muy civilizadamente los plásticos a reciclar, el porcentaje finalmente reciclado no es tan alto (solo el 9% del plástico en el mundo se recicla, según cifras de la OCDE), y muchos plásticos ni siquiera se envían a reciclar, sino que acaban por ahí tirados, y luego en los ríos, y luego en los mares, donde forman ominosas islas de basura que flotan en las circunvoluciones oceánicas del Atlántico y el Pacífico. La imagen de estas islas distópicas o de los animales marinos atragantados por nuestra mierda es una de las producen una mayor sensación de decadencia humana. Es inevitable no sentir vergüenza existencial por esos ecosistemas que tratar de vivir siguiendo los ciclos de la naturaleza, sin molestar a nadie, pero que con continuamente interferidos y destruidos por la frívola soberbia humana y nuestras suicidas maneras de consumir a miles de kilómetros. De asco.

Hay que sentir cada vez más asco del plástico, y creo que cada vez más gente lo siente: asco a comprar fruta cortada y envuelta en plástico, asco a beber agua en una botella de plástico que se usa durante 10 minutos y tarda miles de años en destruirse, asco en pasarse el día trajinando con envases de plástico que acabas desechando a la misma ultravelocidad a la que los compras. Cada vez hay más legislación para prohibir platos y cubiertos de usar y tirar, pajitas y tapas de bebidas, bastoncillos para los oídos, en fin, todo ese plástico superfluo que enguarra el planeta. Parece que todavía no es suficiente.

Ahora abundan las tiendas de comida a granel, pero como tantas buenas ideas, tienen unos precios altos que espantan a una parte no desdeñable de la población. La vida moderna, completamente anegada por las obligaciones laborales, por la hipnosis tecnológica y por las también obligaciones sociales y culturales no deja demasiado tiempo para comprar en una tienda a granel o en un mercado de abastos, que, por lo demás, van desapareciendo o convirtiéndose en gastromercados donde vivir “experiencias gourmet” más que donde comprar el pescado. Hace unos años entrevisté a la directora de un céntrico mercado de Madrid y me dijo que faltaba el recambio generacional, que los jóvenes no querían seguir con las pescaderías y las fruterías, que lo único que le proponían eran puestos de algas raras y sal de Himalaya. Y, claro, así no se puede. Vivir de manera ecológica no debería ser un lujo, sino un deber ciudadano.

Sobre la firma

Sergio C. Fanjul es licenciado en Astrofísica y Máster en Periodismo. Tiene varios libros publicados (Pertinaz freelance, La vida instantánea, La ciudad infinita). Es profesor de escritura, guionista de tele, radiofonista y performer poético. Desde 2009 firma columnas, reportajes, crónicas y entrevistas en EL PAÍS y otros medios.