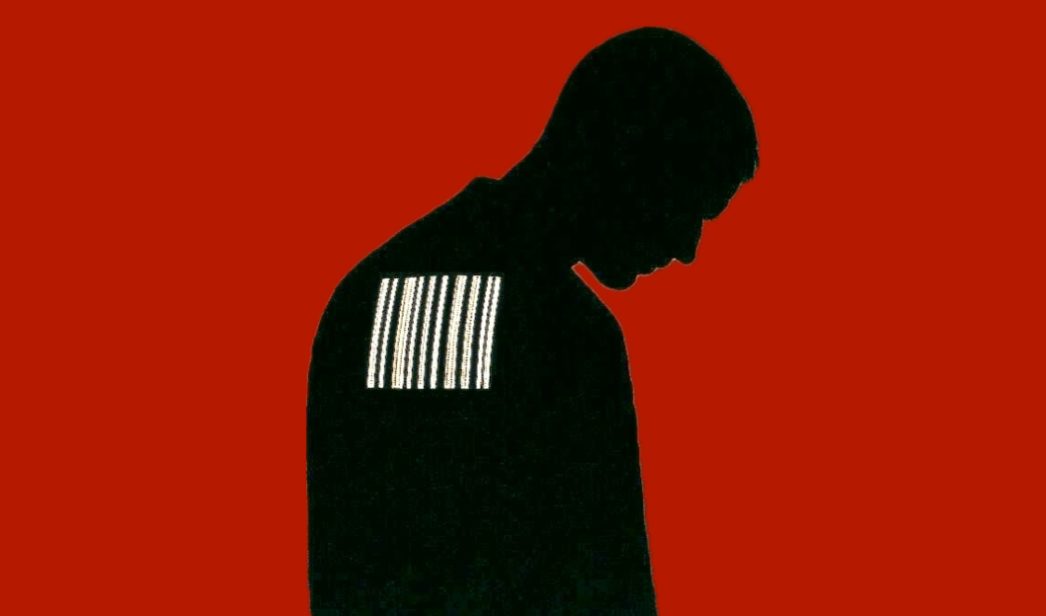

La pertenencia —a una patria, a un partido, a una causa— suele presentarse como un valor absoluto, como un ancla que nos da identidad y sentido. Pero en su reverso se esconden preguntas inquietantes: ¿cuánto estamos dispuestos a ceder para seguir siendo parte? ¿Qué derechos, qué libertades, qué vidas son aceptables como precio por mantener la cohesión de un “nosotros”?

En Washington DC, Donald Trump volvió a poner a prueba hasta dónde resisten las instituciones frente a su excepcionalismo: en este sentido, una de sus decisiones más recientes fue imponer el control federal sobre la policía, a pesar de que las cifras de criminalidad violenta en la ciudad mostraban una tendencia a la baja —un 32% menos que en años anteriores—, situando a la capital por debajo de otras ciudades estadounidenses como St. Louis o Memphis. La seguridad se convirtió así en llave para un cambio de poder que relegaba datos y contexto a un segundo plano. Se impuso un clima de miedo que sustituyó el debate por la obediencia y convirtió la excepción en norma. El miedo, más que la evidencia, funcionó una vez más como pegamento político: si el grupo se siente amenazado, aceptará medidas extraordinarias… incluso si implican recortar autonomía, derechos locales o la propia constitución.

En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha llevado la lógica de la pertenencia a un extremo más duro: una reforma legal permite que menores acusados de pertenecer a pandillas —a veces basándose en un vídeo de diez segundos— sean enviados a cárceles de adultos. Desde que comenzó el estado de excepción hace tres años, más de 3.000 adolescentes han sido procesados. La promesa de “pacificar” el país funciona aquí como coartada: bajo la lógica consecuencialista de que el fin justifica los medios, se instala una maquinaria que normaliza la suspensión de derechos y convierte la presunción de inocencia en un lujo. La seguridad del “nosotros” se preserva a costa de fabricar un “ellos” permanente, que ni siquiera necesita pruebas sólidas para existir.

Incluso a escala internacional, el mismo mecanismo se repite. El silencio institucional ante las barbaries en Gaza muestra hasta dónde puede llegar la pertenencia como coartada. El asedio prolongado, los bombardeos sobre zonas densamente pobladas, la obstrucción de la ayuda humanitaria y la destrucción de infraestructuras civiles básicas —hospitales, escuelas, redes de agua y energía— se justifican en nombre de una “seguridad” presentada como absoluta. Pesa además un sesgo de afinidad y distancia cultural: cuando las víctimas se perciben como ajenas, la respuesta pública y diplomática se vuelve más lenta, el lenguaje más elíptico y las exigencias más bajas. La razón de Estado, las alianzas y los cálculos internos pesan más que el derecho internacional humanitario, que obliga a la distinción, la proporcionalidad y la protección de la población civil. Así, el “nosotros” geopolítico convierte a un pueblo entero en un “ellos” inevitable y desechable. Aquí, la inacción no es neutralidad: es complicidad por omisión.

En España, así como en muchas otras democracias europeas, los debates sobre migración han tensionado hasta los cimientos valores que parecían intocables: desde el olvido histórico de un continente que migró con maleta de cartón en mano y fue acogido, hasta los valores culturales y espirituales, junto a los derechos que durante décadas sostuvieron la cohesión europea. De pronto, aquello que era un pilar moral se pone en entredicho si amenaza la cohesión del grupo político o cultural dominante.

Aquí también opera un clima de miedo: miedo al islam presentado como “reemplazo” demográfico, miedo a los okupas —que en realidad apenas representan un 0,06 % del parque de viviendas, un fenómeno estadísticamente marginal convertido en amenaza mayúscula—, o miedo al MENA. Y en ese último caso, el miedo se vuelve herramienta de deshumanización: reducimos a un menor de edad a un acrónimo —MENA— que lo borra como persona y lo convierte en categoría sospechosa por defecto. El “ellos” se fabrica con etiquetas que impiden cualquier reconocimiento individual y que justifican políticas que jamás aceptaríamos si tuvieran nombre y rostro.

En todos estos casos, la lealtad se mide por la disposición a aceptar pérdidas: de autonomía local, de derechos fundamentales, de pluralidad interna. La filósofa Judith Butler, una de las principales teóricas contemporáneas de la vulnerabilidad y el reconocimiento, advierte que las comunidades pueden transformar esa vulnerabilidad compartida en un arma para excluir y castigar. El miedo —al crimen, al adversario político, a la disidencia— se convierte entonces en catalizador de una renuncia silenciosa: la de derechos conquistados con décadas de lucha.

El filósofo alemán Jürgen Habermas, figura central de la teoría crítica y defensor de la democracia deliberativa, recuerda que la legitimidad política no se mide solo por la eficacia frente a una amenaza, sino por la calidad del diálogo público que la sustenta. Incluso en contextos de riesgo, una democracia sana exige espacios para debatir, corregir y contradecir, no un cheque en blanco a quien ostenta el poder.

Por su parte, Peter Sloterdijk, filósofo conocido por su Crítica de la razón cínica, diagnosticó ya hace décadas una patología muy actual en nuestras democracias: cuanto más parezca que una sociedad no tiene alternativas, más cínica se volverá. Ese cinismo —disfrazado de pragmatismo— normaliza la incoherencia: proclamar valores universales mientras se toleran injusticias concretas.

Pero, ¿qué ocurre cuando el miembro desencantado mira a su propio grupo —sea un partido, una ideología, un movimiento o una causa— y ya no reconoce el proyecto que un día apoyó? Queda atrapado entre dos miedos: el de seguir dentro y legitimar una injusticia, o el de salir y caer en algo que percibe como peor. La narrativa dominante —a menudo amplificada por los medios— convierte cualquier alternativa en una amenaza mayor, reforzando así la parálisis. El problema es que evitar lo peor no puede ser excusa para tolerar lo inaceptable. Y esta lucidez no exige buscar refugio inmediato en otro grupo, sobre todo si esas alternativas reproducen injusticias aún más graves que las que intentamos dejar atrás. No es resignación lo que necesitamos, sino lucidez para exigir cambios incluso dentro de aquello a lo que seguimos perteneciendo.

Aquí, la propuesta del filósofo estadounidense John Rawls, uno de los grandes pensadores políticos del siglo XX, ofrece una vía sencilla y radical: imaginar que diseñamos las reglas sin saber qué lugar ocuparemos mañana. Ese “velo de la ignorancia” nos obliga a imaginar en sistemas justos para todos, no solo para nuestro grupo inmediato. Porque enfrentar la injusticia no consiste en callar, ni en aceptar datos falsos, ni en tragarse narrativas que ofrecen seguridad a costa de los principios que decimos defender.

Quienes critican a Rawls suelen objetar que no siempre el lado más débil garantiza el progreso colectivo: que son los fuertes —los innovadores, los que acumulan poder o riqueza— quienes arrastran a la sociedad hacia adelante y abren, a veces, espacio a más derechos. Pero el “velo de la ignorancia” no niega esa dinámica; lo que recuerda es que la prosperidad solo es legítima si no se sostiene en la exclusión estructural de otros. Dicho de otro modo: no se trata de elegir entre fuerza o vulnerabilidad, sino de diseñar reglas que impidan que la fuerza de unos convierta la vida de otros en un desecho político: en un ‘ellos’ fabricado con el que, a través del miedo, se nos convence para justificar su marginalización.

Bung-Chul Han, reciente Premio Princesa de Asturias, lo resume con brutal sencillez: donde hay miedo es imposible la libertad. Miedo y libertad son incompatibles: el miedo puede transformar una sociedad entera en una cárcel, ponerla en cuarentena y obligarla a caminar mirando solo las señales de advertencia.

Frente a ese miedo que paraliza, la esperanza debería ser el verdadero antídoto. No una esperanza ingenua, sino la que abre caminos, devuelve horizonte y nos recuerda que otra vida común es posible. Y es aquí cuando el pensador coreano nos alerta de que hemos sustituido la esperanza por consumo: deseos en lugar de proyectos, necesidades en lugar de horizontes.

Sin ideas y sin un horizonte de sentido, la vida se reduce a la supervivencia o —como sucede hoy— a la inmanencia del consumo. Los consumidores no tienen esperanzas, solo deseos y urgencias inmediatas. Tampoco necesitan futuro. Cuando el consumo se absolutiza, el tiempo se reduce al presente permanente de las necesidades y las satisfacciones. La esperanza ya no pertenece al vocabulario político: ha quedado reducida a un eslogan de mercado.

El resultado de ese consumo absoluto es incluso más perverso que el miedo mismo: una sociedad sin horizonte, atrapada en el presente, donde la esperanza se convierte en eslogan y la libertad en rutina administrada. Y, sin embargo, incluso ahí, el desencanto puede ser el inicio de una ruptura o de una regeneración, pero solo si nos negamos a que el miedo —o el consumo— escriba en nuestro nombre la próxima página de la historia.

Convencer a alguien de dónde está el límite no es trazar una línea abstracta, sino señalar el instante preciso en que su silencio o su voto dejan de proteger aquello que dice defender. Decir “hasta aquí” es distinto para cada persona, pero siempre exige lo mismo: lucidez para distinguir el error del abuso y coraje para no dejar que el miedo —o el consumo— disfrace la resignación de prudencia. Porque el verdadero peligro no es quedarnos fuera de “nuestro” grupo, sino perder la capacidad de decir que no cuando pertenencia, seguridad o consumo se convierten en coartada para legitimar la injusticia.