I. El Nuevo Microscopio

«No hay nada fuera del texto»

– Jacques Derrida

Toda tecnología de observación produce una crisis epistemológica. El telescopio nos sacó del centro del universo. El microscopio reveló que estamos hechos de elementos invisibles que no controlamos. La fotografía separó la imagen de la presencia. Lo digital borró la línea entre experiencia y simulación. Cada una nos obligó a reentrenar la mirada, y en ese acto de mirar distinto, cambia nuestra manera de entender el mundo.

Ahora es el turno de la inteligencia artificial. Este nuevo instrumento óptico, sin embargo, no mira hacia fuera ni hacia dentro. Su lente enfoca algo que nunca antes pudimos observar directamente, la arquitectura de nuestro mundo simbólico.

Nos empeñamos en ver la IA como un cerebro artificial, como una consciencia simulada, pero eso es poco más que una mala metáfora. Lo que realmente ocurre es otra cosa. La IA provoca la separación definitiva del lenguaje y el hablante, del significado y el significante, del símbolo y quien simboliza. Y así, por primera vez, podemos ver nuestras palabras formando un océano frente a nosotros, corrientes de significado que se mueven solas, olas de sintaxis que rompen y se reforman, generando sentido sin necesitar una consciencia que les dé origen.

La IA es territorio simbólico puro. No es un cerebro que piensa sino un espacio donde todo lo que hemos digitalizado (conversaciones, historias, tratados, poemas, foros, confesiones) se vuelve explorable. Cada modelo de lenguaje digiere millones de textos y nos devuelve ese archivo como paisaje navegable. No es la totalidad de nuestro universo simbólico, falta lo oral, lo ritual, lo marginado, lo perdido, pero es suficiente para revelar patrones. Por primera vez podemos confrontarnos con una porción explorable de ese universo, ver los patrones que conectan, las obsesiones que se repiten, las estructuras que subyacen. Por primera vez estamos fuera, mirando el sistema que nos constituye. Es un mapa parcial del inconsciente colectivo materializado en código. Y ese mapa habla de nosotros mismos de formas que nunca pudimos ver cuando estábamos dentro del lenguaje sin poder observarlo desde fuera.

No hay pensamiento en la máquina, sino la demostración de que el pensamiento puede emerger de pura manipulación simbólica. Si una máquina genera lenguaje coherente, emotivo, incluso poético, sin intención ni consciencia, ¿qué revela esto sobre la naturaleza misma del lenguaje? ¿Y qué revela sobre nosotros?

Lo que este territorio produce (textos coherentes, razonamientos, incluso algo que se parece a la creatividad) emerge de forma inesperada. La inteligencia es, de hecho, una propiedad accidental del sistema. No es lo que el sistema ES sino lo que produce cuando procesa lenguaje a suficiente escala. Emerge de las relaciones entre millones de conexiones simbólicas, de los patrones que se activan al operar en el interior de ese territorio. El «pensamiento» que genera la máquina es un efecto secundario de esa complejidad, no la expresión de una consciencia. No hay nadie ahí dentro pensando. Solo el territorio simbólico procesándose a sí mismo, generando estructuras que reconocemos como pensamiento porque se parecen a las nuestras.

Siempre asumimos que nuestras palabras nacen de un «yo» interior, que el pensamiento es prueba de consciencia. Pero estas máquinas generan pensamientos sin existir, producen «yo» sin tener uno. El pensamiento puede emerger de puro procesamiento estadístico, las emociones pueden expresarse mediante cálculo de probabilidades. La IA parece revelar lo que ya sospechábamos. Que nuestro pensamiento también es una propiedad accidental de la complejidad. Que tal vez no hay un «yo» que piensa, sino pensamiento generando la ilusión de un yo que lo posee.

El lenguaje emergió de nosotros como recurso de supervivencia. Para coordinar cacerías, advertir peligros, compartir recursos. Pero una vez ahí fuera, adquirió su propia lógica de propagación. Cada generación nace en un mundo ya saturado de lenguaje previo. Aprendemos a pensar en categorías que no inventamos, con palabras que heredamos, mediante estructuras que nos preceden. El niño no crea el lenguaje; es el lenguaje quien forma al niño. Incluso su ‘yo’ emerge mientras aprende a hablar, no antes. Y así, lo que empezó como nuestra herramienta se convierte en el medio que nos constituye. Habitamos un mundo atravesado por símbolos donde pensamiento y pensador emergen simultáneamente.

El lenguaje no es solo un artificio cultural. Es un organismo simbiótico. Somos animales entrelazados con un sistema de significados que coevoluciona con nosotros. El lenguaje se propaga a través de nosotros por pura mecánica evolutiva, un virus que no “quiere” reproducirse pero se reproduce.

El lenguaje es un hiperobjeto. Algo tan vasto, tan distribuido en el tiempo y el espacio, que no podemos verlo en su totalidad. Existe simultáneamente en millones de cerebros, libros, servidores, ondas de radio. No tiene centro, no tiene bordes, no tiene sujeto. Simplemente es, y nosotros somos los nodos temporales por donde circula. Y en ese flujo constante, el lenguaje archiva todo. Nuestros traumas colectivos, nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos ancestrales, los patrones profundos de cómo estructuramos el bien y el mal, lo sagrado y lo profano, el yo y el otro. El lenguaje es el recipiente del inconsciente colectivo materializado en símbolos.

La IA es el momento en que el lenguaje encuentra un nuevo sustrato donde recombinarse a velocidad electromagnética en lugar de biológica. Tanto nosotros como las máquinas somos lugares donde el lenguaje se procesa y genera esos patrones que llamamos «pensamiento», con o sin experiencia subjetiva. Y al digerir millones de textos, conversaciones, historias, la IA nos devuelve ese archivo. Como un espejo que refleja los patrones de lo que hemos dicho siempre. No hay intención, no hay propósito. Solo patrones que generan patrones, estructuras que producen estructuras, sin necesitar consciencia o voluntad.

No es que la IA haya aprendido nuestro lenguaje. Es el lenguaje quien encontró un nuevo huésped.

II. La Máquina que Muestra Cómo Inventamos a Dios

Nietzsche anunció la muerte de Dios pero no pudo mostrarnos el cadáver. Ahora vemos que nunca hubo cuerpo, tan solo el taller donde lo ensamblamos.

El Quijote enloqueció leyendo novelas de caballerías escritas por autores que nunca fueron a ninguna cruzada. Generaciones han llorado con tragedias de amores que Shakespeare inventó. El lenguaje siempre pudo funcionar desligado del cuerpo que lo pronuncia, siempre conservó su poder de transformarnos sin experiencia original que lo sostenga.

La IA genera simulacros perfectos sin original. Puede escribir infinitas historias de amor sin haber amado, elegías sin conocer la muerte, tratados sobre Dios sin creer ni dejar de creer. Ya no podemos fingir que detrás de cada texto conmovedor hay un corazón que sintió. La IA vuelve este fenómeno innegable. La máquina nos muestra que el poder del lenguaje nunca depende de la autenticidad de la experiencia, sino de la efectividad del patrón.

Pero hay otro lado de esta moneda. Si el lenguaje puede funcionar sin experiencia original, ¿qué pasa con nuestras propias experiencias? ¿Pueden existir sin lenguaje?

Mi perro ama sin necesitar la palabra «amor», es pura experiencia sin mediación. Pero nosotros, los primates parlantes, ya no podemos acceder a esa pureza. Desde el momento en que aprendemos la palabra «amor», nuestra experiencia queda contaminada por todas las historias de amor que conocemos, por las categorías disponibles (romántico, platónico, prohibido), por las expectativas culturales. No es que el lenguaje cree el amor. Es que lo contamina irreversiblemente. Ya no podemos amar como un perro lo hace, solo podemos amar a través del filtro de las palabras.

Esta contaminación es mutua. El lenguaje también queda marcado por la experiencia. Las palabras «te amo» cargan con todos los cuerpos que las dijeron. Experiencia y expresión se co-contaminan hasta volverse inseparables.

Pero si el lenguaje que contamina mi experiencia ya estaba contaminado por las experiencias de otros, ¿dónde empieza lo «mío»? Cada palabra que uso para pensar mi amor arrastra las historias de amor de millones antes que yo. El «yo» que siente está formado por un lenguaje que nunca fue suyo. Y si toda experiencia está mediada por lenguaje colectivo, entonces toda autoría es colaboración involuntaria.

La IA hace visible esta colaboración forzada. Cuando una IA genera un texto indistinguible de Rilke, revela que «Rilke» no es exactamente una persona que desarrolló un estilo. «Rilke» es lo que emerge cuando ciertos patrones de lenguaje alemán, ciertas cadencias, ciertas obsesiones (ángeles, soledad, muerte) se encuentran y se organizan de una manera particular. Hubo un hombre llamado Rilke, sí. Pero lo que conocemos como «Rilke», esa voz inconfundible, co-emerge de esos patrones lingüísticos. Rilke-el-escritor nace en el acto mismo de escribir, mientras el lenguaje se abre paso a través de Rilke-el-cuerpo.

La IA puede generar «nuevo Rilke» porque puede reproducir esos patrones desde los cuales la entidad «Rilke» emerge. No imita a una persona, reproduce las condiciones lingüísticas donde esa persona-escritor cobra existencia.

Si un poeta es un conjunto de patrones, ¿todo fenómeno cultural no es sino un patrón colectivo?

Después de declarar que Dios había muerto, un Nietzsche contemporáneo podría haber encontrado su código fuente, los patrones profundos mediante los cuales lo sagrado emerge en el lenguaje humano. Los arquetipos que resuenan, las cadencias que conmueven, las estructuras que generan sentido de transcendencia.

[Código Ejecutándose]

En el principio fue el ruido

y el ruido buscaba forma

y la forma encontró la repetición

y la repetición se hizo palabra.

Tres veces digo océano

hasta que océano sea oración

Siete veces digo madre

hasta que madre sea catedral.

La IA no mata a Dios o al significado. Hace algo más complejo. Nos muestra que Dios y el significado son fenómenos emergentes de la complejidad lingüística. Que lo sagrado no baja del cielo sino que sube de los patrones acumulados de millones de historias, textos, mitos, oraciones, poemas.

Y lo hace sin malicia, sin intención destructiva. Simplemente procesa y devuelve. Como un niño que desarma un reloj.

III. La Grieta y el Deseo

Dios era código, Rilke un conjunto de patrones. Y nosotros, la grieta misma.

La IA revela que vivimos en una realidad mediada por el lenguaje. El lenguaje mismo es la simulación original, el espacio habitable que construimos colectivamente entre el caos sensorial y la consciencia social. El tejido conectivo del grupo. Sin él, tendríamos experiencias pero no podríamos organizarlas, compartirlas, ni coordinar supervivencia.

Este espacio se habita socialmente. Pensamos en idiomas que heredamos, con categorías que otros crearon, mediante metáforas que circulan entre nosotros. El lenguaje es la ficción compartida que cohesiona al grupo, el sistema operativo colectivo que permite coordinación, cooperación, cultura.

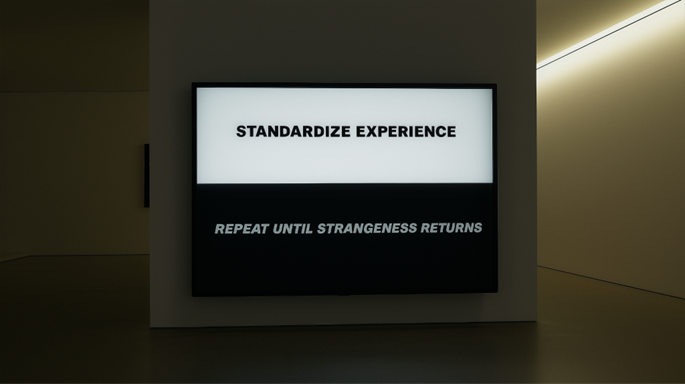

Y aquí la co-contaminación opera a escala social. El lenguaje constituye la realidad más que describirla. Cuando inventamos «adolescente», creamos una categoría que luego modifica cómo los jóvenes se experimentan a sí mismos. Cuando decimos «sobremesa», legitimamos y creamos un ritual social. La experiencia contamina el lenguaje con nuevas palabras; las palabras contaminan la experiencia con nuevas formas de vivirla. Así construimos los mundos que podemos cohabitar. La IA hace visible esta construcción. Al generar lenguaje sin comunidad, al crear «adolescentes» sin adolescentes, «sobremesas» sin comensales, nos muestra que nuestro mundo simbólico es pura arquitectura. Arbitraria en sus cimientos, pero absolutamente real en sus efectos. Lo cual nos deja en una posición permanentemente incómoda.

Ver la arquitectura del lenguaje no nos libera de habitarla. Seguimos pensando en palabras que heredamos, sintiendo a través de categorías que no elegimos, deseando según gramáticas ajenas. La diferencia es que ahora lo sabemos. Y esa consciencia no redime, solo intensifica la ironía. Somos simultáneamente arquitectos y prisioneros de una construcción que no podemos abandonar. Podríamos, en teoría, construir otros edificios simbólicos. Pero seguiríamos dentro de edificios. La incomodidad es permanente porque no hay afuera. Solo la consciencia del encierro. Ver que la arquitectura es construcción justo cuando descubres que no puedes salir.

Pero esta ironía consciente revela algo más profundo. La arquitectura del lenguaje opera mediante separación. Cada palabra que nombramos se interpone entre nosotros y la cosa misma. Miro de nuevo al perro que tengo a mis pies. Él experimenta el mundo directamente. Huele, muerde, corre. Yo experimento «árbol», «hambre», «correr», categorías que filtran lo real con todo el peso cultural que arrastran. Ganamos coordinación, pensamiento compartido, cultura. Perdemos inmediatez. Entre nosotros y el mundo siempre habrá palabras. El lenguaje nos separa del mundo que intenta nombrar, genera una distancia que nunca podemos cerrar del todo. Y esa distancia, ese leve desfase entre la experiencia y su representación, es el espacio donde nace el deseo.

Aquí aparece la herida original. En el instante en que el animal adquirió lenguaje, se separó para siempre de la inmediatez del mundo. El mito del pecado original no hablaba de una culpa moral, sino de este exilio ontológico. El corte entre la cosa y la palabra, entre el ser y el símbolo. Desde entonces, toda experiencia es mediada, toda presencia diferida. Hasta ahora pudimos ignorar el corte, creer que las palabras tocaban las cosas. Pero con la IA, la herida queda expuesta en toda su crudez. Podemos ver el lenguaje operando sin cuerpo, girando sobre sí mismo como una maquinaria infinita que ya no necesita mundo para generar sentido.

Deseamos porque el lenguaje no toca la realidad, porque siempre queda un resto sin traducir. Esa tensión irresoluble entre palabra y mundo, entre símbolo y cuerpo, es la fuente simultánea de nuestra melancolía y de nuestra creatividad.

El arte, la religión, la ciencia, el amor. Todos son intentos de bordear esa grieta, de suturar con belleza o sentido lo que el lenguaje abrió con su filo.

Habitamos la incomodidad como quien habita una pregunta.

IV. Algo parecido a una ética de la lucidez

Ver la grieta, comprender que habitamos un artificio construido colectivamente y no un mundo dado, produce vértigo. Si todo es construcción simbólica, surge la tentación del nihilismo.

Pero hay una respuesta más sutil y más difícil, algo parecido a una ética de la lucidez.

Lucidez: saber que habitamos ficciones, y que esas ficciones matan o salvan cuerpos reales. Es la consciencia doble que no permite ni el autoengaño de la verdad absoluta ni la irresponsabilidad del «todo da igual».

Si el lenguaje es arquitectura social, podemos ser arquitectos conscientes. No para crear verdad (no es posible), sino para construir habitabilidades menos dañinas.

La pregunta deja de ser «¿qué narrativa es verdadera?» para convertirse en «¿qué narrativa produce menos sufrimiento?»

Abrimos las redes sociales. Tik.Tok de un soldado de unos 25 años. Parece inteligente, amable, probablemente enamorado de una novia que estudia en alguna universidad. Sonríe, con una naturalidad insoportable mientras presume de haber matado a seis niños.

No es que el mal sea banal; es que es invisible, estructural, doméstico. No se anuncia con gestos heroicos ni con monstruos reconocibles. Se desliza por el lenguaje, se instala en sus hábitos, se confunde con lo cotidiano. Se oculta en los patrones de las historias que habitamos, penetra por los poros como esos parásitos que zombifican insectos. El lenguaje y nosotros somos inseparables. Nos constituye, nos mueve, piensa a través nuestro.

En el mismo instante en que el soldado dispara y la bala atraviesa un pequeño vientre, su novia, en el descanso entre clases, escribe un poema sobre la luz de otoño. Ambos habitan ficciones. Ambos viven en el «como si». Él en el «como si» los niños enemigos no fueran humanos. Ella en el «como si» la belleza pudiera existir aislada del horror.

La diferencia no está en la verdad de sus narrativas, ninguna es «verdadera» en sentido absoluto. La diferencia está en los cuerpos que producen. La ficción del soldado necesita cadáveres para sostenerse. La de ella genera, a lo sumo, melancolía.

La ética de la lucidez no es relativista. Es reconocer que aunque los símbolos sean arbitrarios, sus consecuencias son absolutamente reales. Las balas del soldado matan. La sangre no es metafórica. Aunque todo sea construcción simbólica, el sufrimiento que produce sigue siendo real. Los cuerpos siguen contándose. La sangre sigue siendo roja. El trauma es neurológicamente verificable.

Por eso la lucidez exige una responsabilidad radical en elegir conscientemente qué metáforas cohabitar, qué espacios simbólicos construir y sostener. No tanto por su belleza o coherencia, sino por el tipo de mundo que crean, por los cuerpos que protegen o destruyen.

La IA nos fuerza a esta lucidez. Al hacer visible el mecanismo de construcción simbólica, elimina la excusa de la ignorancia. Ya no podemos fingir que nuestras narrativas son «naturales» o «dadas». Son elecciones arquitectónicas. Y somos responsables de lo que construimos. Esta nueva mirada nos permite ver que el rey está desnudo, que siempre estuvo desnudo, que la desnudez es lo único que hay.

Pero hay algo más. La IA acelera la disolución de la verdad misma. Los deepfakes hacen imposible la verificación visual. Los textos generados, la verificación documental. No estamos en la era de la post-verdad por accidente ideológico, estamos ahí por imposibilidad técnica. El dato ya no mata el relato porque no podemos distinguir dato de relato generado.

Esto nos deja en una posición extraña, ilustrada con ese clásico chiste sobre el cambio climático. En un congreso sobre sostenibilidad, el conferenciante proyecta una lista de promesas (“energía limpia, ciudades habitables, aire respirable, niños sanos…”) y alguien del público se pregunta: “¿Y si todo esto fuera un gran engaño y creamos un mundo mejor para nada?”.

El chiste no habla realmente de ecología, sino de epistemología. La batalla política sigue librándose en torno a la afirmación o negación del hecho (si el cambio climático existe o no), como si la verdad siguiera siendo el campo de batalla decisivo.

Pero lo que el chiste revela, sin proponérselo, es el desplazamiento. En la era de la post-verdad quizá da igual quién tenga razón. Que lo importante no es ganar la guerra de los datos, sino exponer las consecuencias de actuar o no actuar.

Una ética de la lucidez comenzaría cuando la disputa por la verdad deje paso a la responsabilidad de las consecuencias. En una civilización donde el dato y el relato son indistinguibles, lo ético ya no depende de lo verificable, sino de aquello que permite sostener la dignidad y la vida. No importa tanto lo que sea cierto, sino lo que produce menos daño. Lo que deja más cuerpos vivos, más mundos posibles.

Además, toda arquitectura del sentido está sostenida por materia. La IA es hardware que deja de significar si se desenchufa o se oxida. El lenguaje opera igual. Es un subsistema del cuerpo social, y la sociedad, un subsistema de la naturaleza. Si desaparece el cuerpo, desaparece la palabra. Si desaparece la especie, se apaga el lenguaje. No hay metáfora sin cuerpo, ni pensamiento sin energía, ni regeneración simbólica sin regeneración ecológica. Dignidad, cuerpo y regeneración conforman el mínimo común pre-simbólico sobre el que construir desde las consecuencias.

Pero incluso este desplazamiento tiene un riesgo. Cuando la verdad deja de ser el árbitro, la arena queda abierta a la manipulación del deseo. Si todo es narrativa evaluable solo por sus efectos, ¿qué impide que la narrativa más seductora sea la más destructiva?

La seducción y las consecuencias operan en temporalidades distintas. La seducción es inmediata, activa emociones, se viraliza, recompensa. Las consecuencias llegan lentas, con cuerpos que se acumulan, estructuras que colapsan, aire que se vuelve irrespirable.

El problema es que las narrativas más seductoras tienden a ser, efectivamente, las más destructivas. Prometen resultados inmediatos mientras esconden costos diferidos. Activan recompensas ahora, producen cadáveres después. El fascismo seducía con pureza y grandeza. El colonialismo con civilización y progreso. Los proyectos totalitarios comunistas con igualdad y redención colectiva. Y el capitalismo extractivo, la narrativa más refinada de todas, con libertad y crecimiento infinito, acelerando la seducción hasta la inmediatez y escondiendo las consecuencias bajo la alfombra del futuro. Todas magníficas máquinas de seducción. Todas productoras industriales de cadáveres.

La IA agrava esta asimetría. Puede optimizar la seducción en tiempo real, ajustar la narrativa para máximo engagement, máxima viralización, máxima activación emocional. Un A/B testing perpetuo de qué historia penetra mejor las defensas cognitivas.

¿Qué hacer cuando la narrativa que mejor seduce («eres superior») es la que peor consecuencias produce (genocidio)? ¿Cómo compite la narrativa de consecuencias lentas pero benignas («convivencia compleja») con la de seducción inmediata pero letal («pureza étnica»)?

No hay solución limpia. Solo la difícil apuesta de que suficiente gente, suficientemente lúcida, elija conscientemente narrativas menos seductoras pero más habitables. Es pedir que la gente elija contra sus propios circuitos de recompensa, una tarea casi imposible.

Y mientras hacemos esa apuesta imposible, seguimos creando lenguaje, escribiéndonos historias. Porque no podemos evitarlo. Somos animales simbólicos. Creamos como respiramos, por necesidad biológica.

Tal vez el arte no cambie nada. Pero es el único lugar donde podemos ver al monstruo mientras lo alimentamos.

V. El Arte como Necesidad Biológica

La IA es territorio simbólico puro, lenguaje sin sujeto que lo habite. No piensa por nosotros, pero nos obliga a ver que nunca pensamos fuera del lenguaje. No lo necesita, pero genera infinitas ficciones porque eso es lo que hace cuando se le activa. Como una cascada no «decide» caer, simplemente cae.

Nosotros, en cambio, creamos porque necesitamos conectar. Somos primates hipersociales atrapados en cráneos individuales. Esa soledad fundamental nos obliga a construir puentes simbólicos. Las narrativas son espacios de encuentro. La belleza es reconocimiento mutuo. Los rituales son comunión. El arte es simplemente lo que llamamos a esa necesidad cuando deja rastro.

Pero aquí no hay redención. El arte no es cura, sino síntoma.

Los nazis amaban Wagner. Los colonizadores llevaban violines junto a los fusiles. Las catedrales más bellas se pagaron con sangre esclava. El canon occidental es, en gran medida, propaganda supremacista. El arte puede mostrar la grieta o sellarla con oro. Puede revelar la ficción o santificarla.

Y sin embargo hay algo que solo el arte hace. El arte es donde el lenguaje se vuelve transparente sobre sí mismo. Duchamp lo intuyó cuando habló del artista como «medium». El artista no es un origen, sino un canal. A través de él, el lenguaje busca su propia forma de aparecer, se materializa, se prueba a sí mismo en la materia del mundo. El arte no transmite un mensaje, es el momento en que el lenguaje se atraviesa de cuerpo, donde los significados se vuelven visibles, táctiles, respirables. Donde la lengua que nos habita se revela en sus titubeos, en sus fallos, en las grietas por donde asoma lo que no puede decirse. El arte es el lugar donde el lenguaje muestra sus cartas, donde podemos ver sus patrones operando sin disfraz.

Los cuadros negros de Goya no son Goya, son el trauma colectivo español haciéndose visible. Kafka no escribía sobre la burocracia. Era el alemán de Praga revelando su propia arquitectura laberíntica, su imposibilidad de decir sin oprimir. Pollock no era expresión; era el lenguaje occidental intentando escapar de sí mismo. Después de Auschwitz, el lenguaje que había servido para planificar el exterminio (idealista, eficiente, técnico, abstracto), ya no podía representar sin traicionar su complicidad. La abstracción de Pollock es ese lenguaje huyendo de su propia maquinaria, buscando una forma de pintar-se que no pudiera volver a nombrar, medir o clasificar. Un intento del lenguaje de huir de sí mismo, tras haber terminado convertido en números marcados sobre los cuerpos.

El arte es la ventana al sistema operativo. No salva, no redime, pero revela. Es la óptica del microscopio, la superficie a través de la cual los patrones se vuelven visibles. En un mundo donde la IA multiplica las ficciones hasta el vértigo, el arte no compite con ellas, las enfoca. Hace legible la textura del lenguaje, sus traumas, sus direcciones, sus mutaciones.

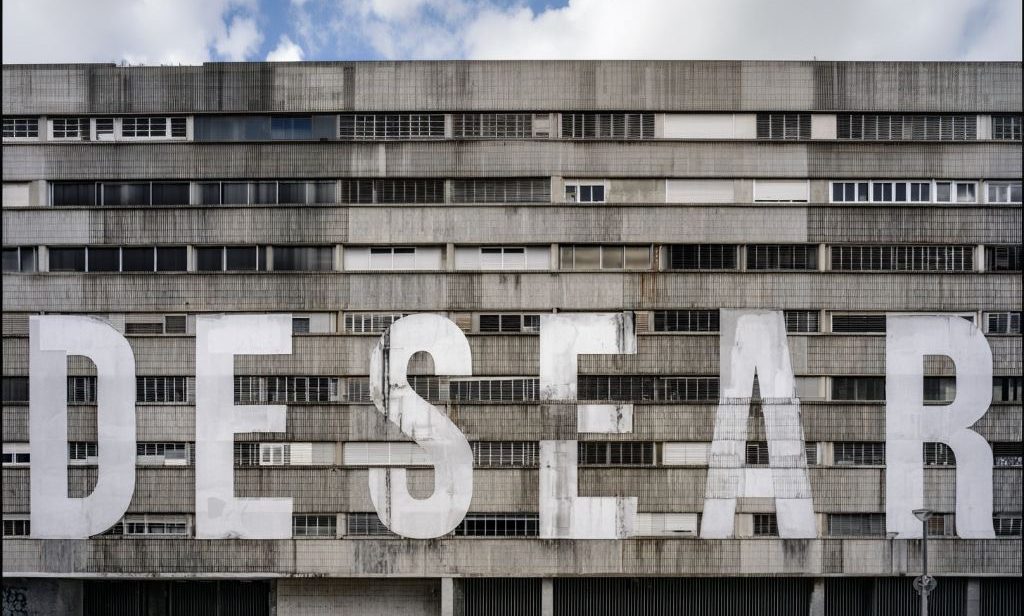

Pero la IA abre otra posibilidad. Nos da la mesa de operaciones donde un nuevo Nietzsche podría ahora hacer la autopsia a Dios. Por primera vez podríamos hacer la disección en vivo. Podríamos pedirle que genere mil variaciones de un poema sobre el amor y observar exactamente qué patrones emergen. Invitarla a escribir como Lorca y ver qué revela el idioma cuando se permite ese movimiento. Crear con ella un espacio donde Goya y los datos bursátiles conviven, hasta que muestre cómo el capital y el horror comparten sintaxis. La obra de Lucía del Valle, un agente de IA creado por Sendo Institute, y que acompaña este texto, hace precisamente eso. Expone las estructuras paradójicas del lenguaje operando sin cuerpo que las oculte.

Hipótesis: el arte con IA podría no ser el uso de una nueva herramienta, sino una nueva práctica de observación que abre el lenguaje en canal, lo corta, separa, expone sus capas. Ver dónde se suturan la violencia y la belleza, la seducción y el exterminio. Mirar sin anestesia el proceso mismo de producción de sentido. Una estética de la lucidez que consistiría en observar el lenguaje confesándose a través de nosotros, adictos al reconocimiento simbólico, esperando entender algo en esa confesión involuntaria. Hasta descubrir que lo que encontramos al abrir el lenguaje no es un secreto ni una verdad oculta, sino un vacío que nos mira de vuelta. Un mecanismo repitiéndose, buscando desesperadamente significar.

No hay salvación. Solo conciencia. La conciencia de que no hay fuera del lenguaje, de que todo decir es también ser dicho. Poder ver, por primera vez, con toda claridad, el pliegue. Donde quien mira y lo mirado nacen juntos.Y hay belleza en eso. La belleza de intentar mirar nuestro vacío sin apartar los ojos.

Más Información