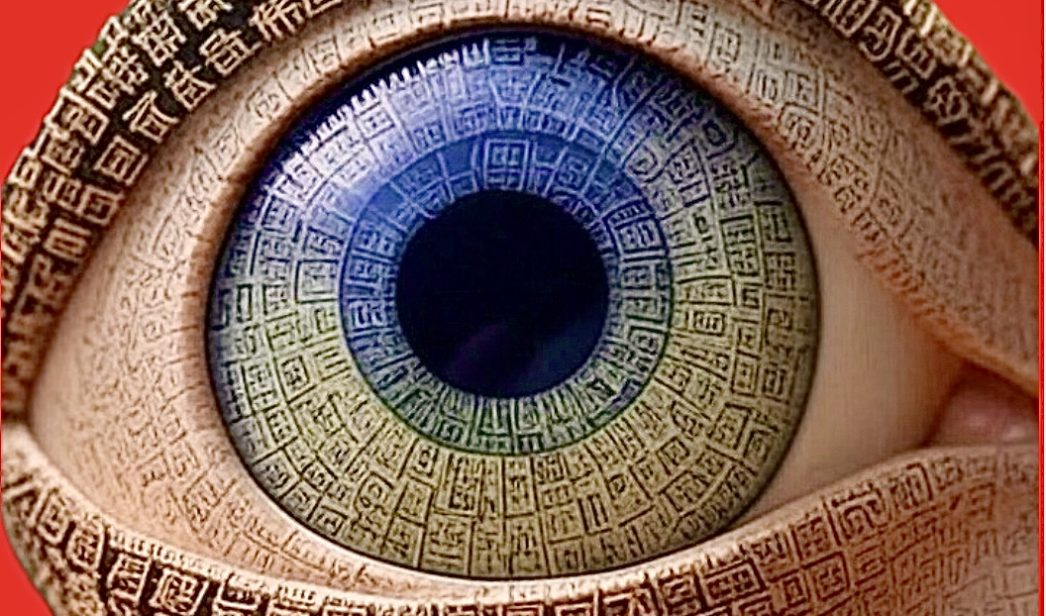

China ha logrado lo impensable: aislar y controlar lo que ocurre en Internet dentro de sus fronteras. Un espacio concebido, precisamente, para lo contrario: fomentar la pluralidad de voces y proteger el anonimato. El pasado 15 de julio, el gigante asiático dio un paso más en su vigilancia digital al poner en marcha oficialmente el Cyberspace ID.

A partir de ahora, millones de usuarios podrán vincular su nombre, documento oficial, rostro y número de teléfono a un perfil digital que les dará acceso, con un solo clic, a aplicaciones, servicios públicos y trámites en línea. Ya no hará falta registrarse en cada plataforma ni entregar datos personales a empresas privadas. Todo quedará unificado bajo una credencial única, emitida y custodiada por el Estado.

China lleva años exigiendo el uso del nombre real en la mayoría de los servicios digitales. Pero el Cyberspace ID va más allá: consolida todos los accesos en una sola identidad, que actúa como llave maestra del ciberespacio. Más de ochenta plataformas como WeChat, Taobao o Zhaopin ya están integradas en el sistema. Durante un periodo de prueba previo al lanzamiento oficial, hubo seis millones de usuarios registrados. En los próximos meses, se espera que el sistema escale hasta alcanzar a más de 1.100 millones de internautas.

El argumento oficial para su adopción es previsible: reducir fraudes, proteger datos personales y facilitar la vida digital. Pero detrás de esa promesa hay una intención más peligrosa: centralizar el control mediante un acceso unificado. El nuevo sistema se suma al programa de crédito social, que premia o castiga conductas, y nutre a la inteligencia artificial con datos más granulares, fiables y útiles para predecir comportamientos.

Pekín asegura que su uso será voluntario y que ninguna plataforma podrá discriminar a quien no lo adopte. Pero en un entorno digital cada vez más integrado, no participar significa quedar fuera: sin acceso a servicios, sin herramientas laborales, sin posibilidad de realizar gestiones básicas. Una elección no es libre si la alternativa es quedar fuera.

El Cyberspace ID no es un proyecto aislado. Es una pieza más dentro de la arquitectura de control que China ha ido construyendo durante años. Al asociar cada interacción digital a una identidad verificada, desaparece el anonimato y, con él, la posibilidad real de disentir.

Este sistema se integra en una red de censura distribuida en tres niveles. En las fronteras del país opera el Gran cortafuegos, que bloquea el acceso a contenidos extranjeros considerados sensibles. Dentro, las propias plataformas están obligadas a borrar publicaciones o cerrar cuentas según las directrices oficiales. Y detrás de todo, un aparato institucional, compuesto por organismos regulatorios, fuerzas policiales y tribunales, garantiza que las reglas se apliquen con consecuencias reales si se incumplen.

En conjunto, esta red conocida como Locknet, gestiona y filtra la información digital dentro de China. No solo censura: administra el flujo de datos como si fuera agua en un sistema de presas y canales. Decide qué fluye, qué se desvía y qué se estanca. Todo bajo una misma lógica: evitar desbordamientos sociales.

China no está sola. Varios países exploran modelos distintos de identidad digital, lo que refleja múltiples perspectivas sobre privacidad, control y autonomía.

India ha optado por un modelo masivo y centralizado. Aadhaar identifica a más de 1.300 millones de personas y permite acceder a subsidios, servicios básicos y cuentas bancarias. El objetivo es la inclusión, pero el uso obligatorio de datos biométricos y la falta de garantías sólidas han generado críticas por el riesgo de vigilancia.

Brasil ensaya una vía intermedia. Su cédula digital, basada en blockchain, está vinculada al identificador fiscal nacional (CPF) y busca integrar servicios públicos y privados bajo una arquitectura más segura. Menos centralizado que el modelo indio, pero aún con retos técnicos y legales por resolver.

Estados Unidos sigue un camino fragmentado. La identidad digital está dispersa entre gobiernos estatales y plataformas privadas. Esta descentralización deja al ciudadano sin un marco común y con la privacidad condicionada por intereses comerciales más que por derechos explícitos.

Estonia representa el extremo opuesto. Su sistema nacional permite gestionar datos personales, votar, firmar documentos y acceder a cientos de servicios con total trazabilidad. El principio de “una sola vez” impide que una institución solicite dos veces la misma información. Eficiencia al servicio del ciudadano.

Europa ha tomado nota. Desde mayo de 2024 está en vigor el reglamento eIDAS2, que establece un marco común de identidad digital en toda la Unión. Su despliegue ya ha comenzado: la Cartera Europea de Identidad Digital permitirá a cualquier ciudadano acceder a servicios públicos y privados en todos los países miembros desde una única aplicación. Se espera que esté plenamente operativa en 2026.

No hay una única fórmula. Sin embargo, la frontera que separa los sistemas que respetan la libertad de aquellos que la convierten en un panóptico digital es clara. La batalla por la identidad digital no es solo tecnológica, sino también política, social y ética.

El reto es evitar que China exporte su modelo. A través de acuerdos bilaterales, asociaciones tecnológicas y la iniciativa de la Franja y Ruta, Pekín impulsa el Cyberspace ID más allá de sus fronteras. De Zimbabue a Filipinas, pasando por Angola, Kenia y varios socios del sudeste asiático, varios gobiernos están adoptando versiones locales del sistema chino. Para algunos, es una solución eficiente; para otros, una puerta abierta al autoritarismo digital.

Si la Primavera Árabe nos hizo soñar con una ola democratizadora en distintos países del mundo, la exportación del modelo de control y vigilancia chino plantea un escenario muy distinto: uno donde los autoritarismos se afianzan. Ahora tienen las herramientas. Y también el manual para replicar un modelo que funciona, paso a paso.